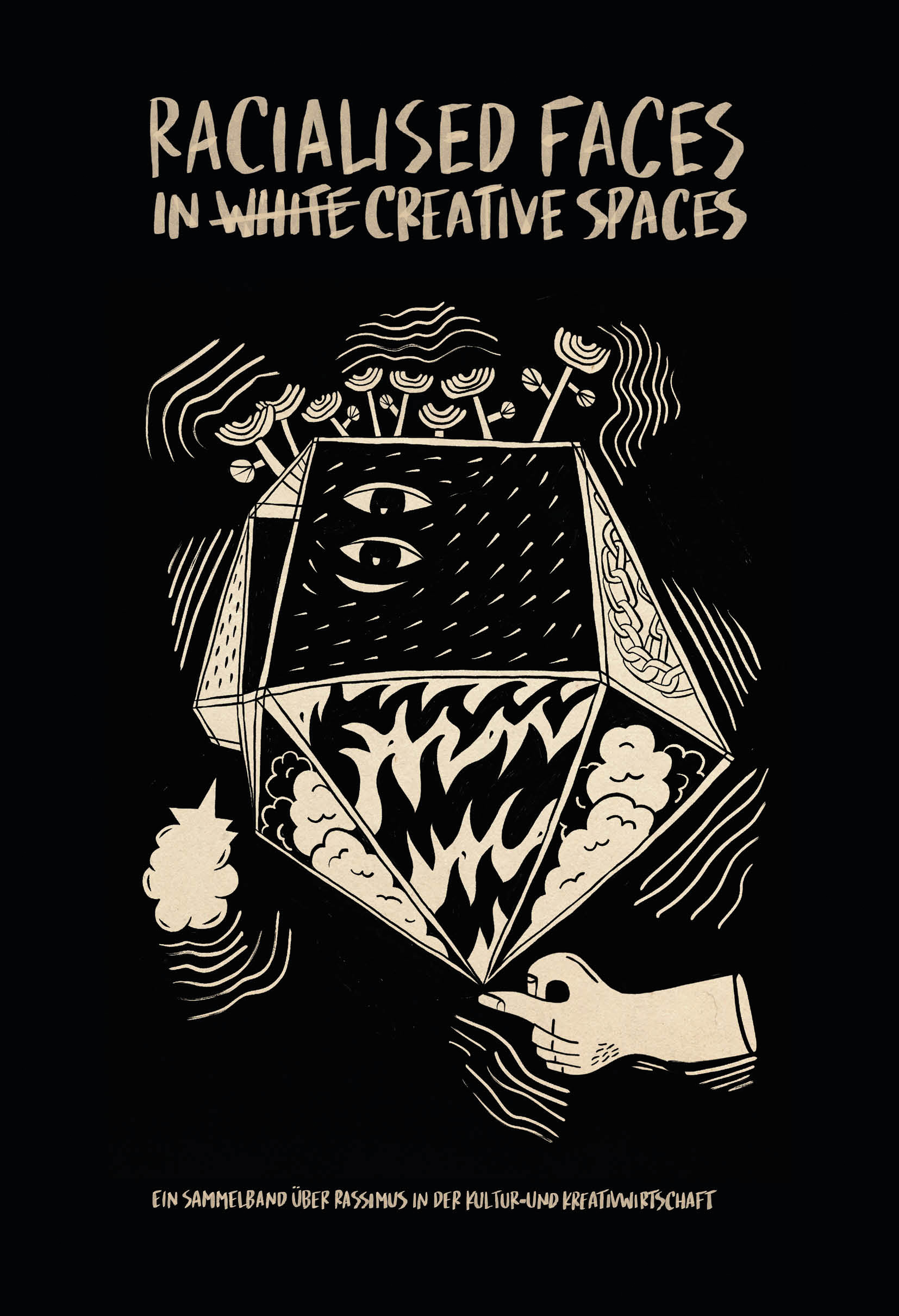

Cila Yakecã, David Kwaku Ehlers, Ilyas Kiliç, Seggen Mikael (Hrsg.). Racialised Faces in (white) creative Spaces. Ein Sammelband über Rassismus in der Kultur- und Kreativwirtschaft. edition assemblage

anregend und herausfordernd

Der Sammelband enthält neben einem Vorwort und einer Einleitung 15 Beiträge mit verschiedenen Sichtweisen auf das Thema, mit sehr verschiedenen Herangehensweisen und Hintergründen. Außerdem sind zahlreiche schwarz-weiß-Illustrationen enthalten. Neben Texten auf deutsch und englisch enthält das Buch drei Texte in anderen Sprachen mit QR-Codes zu Übersetzungen ins Englische.

Der Sammelband enthält neben einem Vorwort und einer Einleitung 15 Beiträge mit verschiedenen Sichtweisen auf das Thema, mit sehr verschiedenen Herangehensweisen und Hintergründen. Außerdem sind zahlreiche schwarz-weiß-Illustrationen enthalten. Neben Texten auf deutsch und englisch enthält das Buch drei Texte in anderen Sprachen mit QR-Codes zu Übersetzungen ins Englische.

Die Lektüre des Buches erlebte ich als Wechsel von Anregung, Heraus- und Überforderung. Manche Texte waren mir auch nach mehreren Versuchen kaum zugänglich, wie der von Kamei Freire über Spiritualität und darüber, welche Kraftquelle für Schwarze und PoC in Spiritualität liegt. Andere Texte haben meine Weltsicht auf so notwendige Weise erschüttert, dass sich für mich die Lektüre des Buches allein schon dafür gelohnt hat. Berührt hat mich vor allem die berechtigte Wut der Autor*innen. Einige Gedanken zu und aus ihren Texten möchte ich hier teilen – und unbedingt dazu einladen, sich den Sammelband selbst zu Gemüte zu führen.

Ilyas Kiliç liefert in „Lebensrealität als Kunstwerk“ zunächst eine Definition des Begriffs trope als universal bekanntes Bild mit mehreren Bedeutungsebenen (Übersetzung aus dem Englischen von mir). Künstler*innen, so Kiliç, müssen auf tropes zurückgreifen, um Geschichten zu erzählen. Vor diesem Hintergrund schreibt Kiliç über „pathologische tropes“ vom „falschen Körper“ von trans Personen: Der trans Körper ist eine Sensation, die von Ärzt*innen und Psychiater*innen (und psychologischen Psychotherapeut*innen, J.R.) behandelt und analysiert werde, ähnlich auch wie der behinderte Körper. Kiliç untersucht, wie trans Personen in Filmen und anderen Medien gezeigt werden und wie sie immer wieder beweisen müssen, wirklich trans zu sein. Kiliç beschreibt den eigenen Prozess der Aneignung des eigenen Körpers, eben der eigenen Lebensrealität als Kunstwerk. Ein sehr berührender, anregender, wichtiger Text. Mein Lieblingszitat: „Ein Film ist eingebettet in ein Verhältnis von Ungerechtigkeiten. Ein Buch ebenso. Sie sind nicht nur Unterhaltungsmedien, sondern Medien zur Aufrechterhaltung von Vorstellungen und Wahrheitsordnungen über marginalisierte Menschen.“ Was das für Menschen bedeutet, die in Filmen und Büchern fast ausnahmslos negativ dargestellt werden, legt Kiliç eindrucksvoll dar, wobei es nicht nur um Darstellungen von trans Personen, sondern auch um psychische Abweichungen und rassifizierte Personendarstellungen geht.

Aşkin-Hayat Doğan schreibt in „Progressive Phantastik für alle! Ja sicher“ über Erlebnisse, in denen strukturelle Probleme auf die individuelle Ebene verschoben werden: Es wird angenommen, dass die Ausgrenzung rassifizierter Personen nicht auf Rassismus, sondern auf individuellen Querelen der Beteiligten beruhe. Ich frage mich, wie sich beides im Einzelfall unterscheiden lässt, oder ob schon diese Frage problematisch ist, weil sie Rassismus tendenziell unsichtbar macht.

Mehrere Textbeiträge berichten von den Erfahrungen bei der Mitarbeit in Start-ups oder/und Kreativunternehmen, so die von Guestband, Sasha Kills, Victoria Kure-Wu und Tessa Hart. Zu oft verstecken sich hinter einladenden Worthülsen Ausbeutung und Diskriminierung, wobei rassifizierten Personen Dankbarkeit abverlangt wird, weil sie „ja froh sein könnten, hier überhaupt arbeiten zu dürfen“. Die damit verbundenen Grundannahmen („du gehörst hier nicht her“, „du hast weniger verdient als ich“) werden in den Texten treffend problematisiert, inklusive der Art und Weise, wie sie mit strukturell rassistischen Bedingungen, wie beispielsweise der Knüpfung eines Visums an eine Arbeitsstelle, interagieren. Diversity verkommt so in vielen Firmen zu einem „selling point“, wobei wirkliche Antidiskriminierungsarbeit nicht geleistet wird (Kure-Wu). Hart stellt ausführlich dar, wie zunächst einladend klingende Arbeitsstellen sich nicht wirklich auf die Bedürfnisse marginalisierter Personen einstellen – und wie feindselig oft agiert wird, wenn die zunächst beworbenen Rechte auch eingefordert werden. Solidarität verkomme so häufig zu einer Hülse und marginalisierte Personen erleben immer wieder, dass sie allein dastehen oder als zu anspruchsvoll abgewiesen werden.

In Maike Siu-Wuan Storfs Text geht es um „white passing“, darum, wie viel Anpassung von PoC mitunter gefordert wird, um „mitmachen zu dürfen“ und wie sie selbst das verinnerlicht hat. Dabei benennt sie auch kulturelle Standards und wie sie einen Teil ihrer Herkunft immer wieder verleugnet und nicht ausgelebt hat. Eigene rassistische Handlungen werden ebenso beschrieben wie die Erfahrung, immer nur die „Quoten-PoC“ (mein Wort) zu sein, als sei es nie möglich, in einem Theaterstück mehrere Rollen mit PoC zu besetzen. In mir taucht beim Lesen die Frage auf, ob ich als weiße Person eigentlich wirklich etwas verbessern kann, indem ich bewusst auf Privilegien verzichte – oder ob strukturelle Diskriminierung nicht so mächtig ist, dass das gar nicht viel nützt. Für mich scheint die Notwendigkeit zu Solidarität unbedingt gegeben, zuzuhören und andere Sichtweisen wahr- und ernstzunehmen, gleichzeitig erscheint mir meine eigene Handlungsmacht erschreckend gering und manchmal nur darauf zu beschränkt „da mache ich nicht mit“ zu sagen.

Das Buch enthält auch mehrere Gedichte. So ist ein spanisches (?) Gedicht enthalten. Mit den spanischen Texten habe ich mich schwergetan, denn ich spreche nicht einmal genug Spanisch, um wirklich sagen zu können, ob das spanisch ist. Die Texte enthalten alle QR-Codes zu englischen Übersetzungen. Auf meinem Handy kann ich sie leicht scannen, allerdings musste ich die Links dann in meinen Browser kopieren und dort eine Weile herumklicken – nur um zu erfahren, dass ich sie auf dem zu kleinen Bildschirm kaum lesen kann. Ich habe für mich bemerkt, dass ich Gedichte auf dem Handy ebensowenig genießen kann wie den Text von A Tutu, der keinerlei Absätze enthält. Obwohl der Text interessant ist, blieb er für mich so kaum zugänglich. Am Rechner habe ich einen größeren Bildschirm, kann aber keine QR-Codes scannen. So oder so gebe ich zu: Wenn ich ein Buch kaufe, möchte ich zugängliche Texte direkt im Buch. Dass ich etwas nur lesen kann, wenn ich einem Link folge, bleibt für mich unbefriedigend.

„Tongues“ von Nainy Sahani ist ein Gedicht, erzählt eine in assoziativer Form dargebrachte Geschichte. Sie ist stark biografisch geprägt (wobei natürlich unklar bleibt, ob das lyrische Ich mit der schreibenden Person identisch ist) und geht Emotionen nach, die in Sahanis Aufwachsen eine wichtige Rolle spielten und wie diese mit Sprache verbunden sind. Die Erzählung, dass Sahani sich das Englische erschließen musste, um sich ausdrücken und schreiben zu können, hat mich sehr berührt. Wie bitter, dass sie dann in Deutschland die Erfahrung machen musste, dass ihre Englischkenntnisse immer wieder in Frage gestellt wurden, weil sie als Nichtmuttersprachlerin galt. Als sei eine Sprache, so schreibt sie, etwas, was man erben und nicht erlernen müsse.

Um Aneignung und das Wagnis des Sich-Zeigens geht es auch in dem Gedicht „Un/Gebrochen“ von Phương, das mich in der Art des emotionalen Ausdrucks an May Ayim erinnert, deren Texte ich sehr schätze.

Und dann kommt „De_colonial Archives, Memory and Power“ von Suelen Calonga, ein Text, den ich kurz nach meinem Besuch im Humboldt-Forum in Berlin las. Ich ging mit einem unguten Gefühl aus der ethnologischen Ausstellung, versuchte, meine Faszination und Verunsicherung zu verstehen. Calongas Text mischte meine Gedanken dazu ordentlich durch – und das, obwohl der Text sich gar nicht an mich richtet, sondern an „Black African People (…) who are workers and service providers in museal institutions in Europe.“ Calonga problematisiert diese Mitarbeit und zeigt auf, dass in einer rassistisch und kolonial strukturierten Welt eine Dekolonisierung von Museen und Wissen nicht möglich sei. Sie stellt dar, wie Museen und Sammlungen als Orte der Macht funktionieren, wie sie historisch errichtet wurden, um eine bestimmte Weltsicht zu propagieren. Ihr Bildungsauftrag sei nie neutral und welche Narrative dort bedient und welche nicht einmal sichtbar werden, sei alles andere als zufällig. Mich schockiert daran vor allem, dass ich über so offensichtliche Fragen nie nachgedacht habe, ein Ausdruck weißen Privilegs.

Calonga zufolge seien die Debatten um kulturelle Aneignung fehlgeleitet, gehe es doch nicht um die Frage, wer was anziehen dürfe, sondern darum, dass nach wie vor zentrale Kunstwerke und historische Objekte kultureller Gruppen in europäischen Museen gezeigt werden. Erst durch das Herausnehmen aus ihrem ursprünglichen Kontext werden viele dieser Gegenstände zu Ausstellungsstücken und ethnografischen Objekten – eine Verfremdung, die die Autorin problematisiert und anprangert. Die Frage, ob eine Rückgabe von Objekten dazu führen würde, dass diese vielleicht leiden, hält sie für verfehlt und nebensächlich, weil viele Objekte gar nicht zum Erhalt gedacht waren. Museen und Ausstellungen, so Calonga, sind dazu da, eine wissenschaftliche Weltsicht als überlegen zu propagieren: Europa wird weiter als Zentrum von Macht und Wissen präsentiert, andere Formen von Wissen negiert und unsichtbar gemacht. So spiegeln ethnologische Sammlungen immer eher die Gesellschaft der Sammelnden wider als die, aus der sie entnommen wurden.

Fazit:

Am Ende des Sammelbandes blieb ich anregt und nachdenklich zurück. Vorherrschend ist das Gefühl der Verunsicherung: Was bedeutet es für mich, Antidiskriminierungsarbeit ernst zu nehmen? Was kann ich leisten? Das beginnt bei so kleinen Dingen wie dem Herumklicken in der Sonderzeichenliste, um alle Namen richtig zu schreiben, und der Unsicherheit, ob ich immer die richtigen Zeichen gefunden habe. Es geht weiter mit der Unsicherheit, ob ich in diesem Text diskriminierende Begriffe verwendet oder an einzelnen Stellen Rassismus reproduziert habe. Für mich zeigt der Sammelband vor allem, dass diese Ängste und Unsicherheit für weiße Menschen dazugehören: Ich kann und will mich nicht darauf zurückziehen, zu wissen, wie es geht. Ich will Unsicherheit zulassen, auch wenn es wehtut, und kann die Freundlichkeit meines Gegenübers immer nur erbitten, aber nie fordern.