Klimazukünfte 2050. Geschichten unserer gefährdeten Welt. Hirnkost

dystopische Mischung mit zu viel Pädagogik

Einführung. Fritz Heidorn: Fiktionen als Realismus unserer Zeit

Einführung. Fritz Heidorn: Fiktionen als Realismus unserer Zeit

Heidorn erzählt Lesenden, wie es zu dem Wettbewerb und dem Buch kam. Dabei bekommt er es meines Erachtens gut hin, das Thema Klimawandel zu benennen, ohne allzu sehr in Sentimentalität oder eine pädagogisch mahnende Haltung abzudriften. Viel Neues erfahre ich jedoch nicht. Die Idee, dass die SF als Spiegel der Jetztzeit etwas bieten kann, ist ja auch nicht mehr neu, aber wichtig, immer wieder zu benennen.

Die Geschichten

Anne Aberlein: Fortschritt

Dieser Text wirkt vom Satz her wie ein Gedicht, dafür fehlt ihm aber die Verdichtung. Im Zeitraffer erzählt er von der Entstehung der Menschheit und einer möglichen Zukunft, die zur Bescheidenheit zurückfindet. Der benannte Gedanke ist nicht neu, das gefundene Bild nicht sonderlich originell. Am besten gefällt mir noch die Form des Textes (eine Pyramide und eine Sanduhr). Insgesamt entlockt der Text mir ein Schulterzucken und stellt dadurch für mich keinen gelungenen Auftakt dar.

Robin Bergauf: Der Große Bartstreit und die Konföderation der halbwegs Zurechnungsfähigen. M.P.T. Coeur rechnet hoch

In einem Vorwort erfahren wir, dass der folgende Text von einer fiktiven KI erstellt wurde, die errechnet hat, wie die Welt 2050 aussieht. Das Ergebnis ist eine witzige und pointierte Darstellung von elf verschiedenen Bereichen: Da geht es unter anderem um Außerirdische, Technik, Gender und Kindererziehung, um Natur, Religion und Fortbewegung. Die entworfene Utopie besticht durch das pointierte Zuende-Denken hinlänglich bekannter Ideen, wobei die Ergebnisse – alle Diktatoren auf entlegene Inseln verfrachten oder wegen Hässlichkeit abschaffen – erstaunlich tauglich sind. Gefallen hat mir auch die entworfene entgenderte Schreibweise mit -ör oder -önen. Nur die Ideen zur Kindererziehung muss ich vor allem unter Bindungsgesichtspunkten zurückweisen: Die Kinder werden ab einem Alter von sieben Jahren jährlich weltweit getauscht. Pauschal wird Eltern der südlichen Hemisphäre Erziehungskompetenz zugeschrieben und denen der nördlichen Hemisphäre abgesprochen.

Insgesamt ist ein kurzweiliger, vergnüglicher Text entstanden, der mir an manchen Stellen ein lautes Lachen entlockt hat und doch einige bedenkenswerte Ideen enthält. Rein von der Struktur her ist es ein experimenteller Text, der für mich trotzdem funktioniert und sich flüssig liest.

Lisa Brenk: Die Katastrophen-Malerin

Eine Malerin bekommt nächtlichen Besuch. In lyrischer Sprache wird geschildert, wie ein Mann ihr alle Bilder abkaufen will: “Flüsterleise schleicht sich ein klapperbeiniger Mann herein.” Aber sie verkauft nicht und bringt ihn dazu, sich malen zu lassen. Wer der Mann eigentlich ist, wird in der Schwebe gelassen, stattdessen entspinnt sich ein Gespräch rund um das Thema, wie die Menschen dazu gekommen sind, wirklich etwas für die Natur zu unternehmen. Gerade darin, dass der Text keine genauen Handlungsanweisungen gibt, liegt meines Erachtens seine Stärke. Er erzählt von einem Fortschritt und schafft eine dichte, eindringliche Atmosphäre.

Pauline Brenner: Verrat an der Gleichförmigkeit

Eine Person schleicht sich nachts zu einem geheimen Ort, von dem unklar bleibt, was dort passiert. Der kurze Text zeigt gelungen Weltenbau, allerdings enthält er ein paar Widersprüche (so ist es Abend und wenig später Morgen) und Fehlstellen (die Hauptfigur bleibt blass und das Ende unklar).

Die Vita bestätigt meine Vermutung, dass es sich um eine sehr junge Autorin handelt, was die stellenweise Unbeholfenheit des Textes erklärt, der trotz der gelungenen Stellen insgesamt für mich nicht funktioniert.

Jamie-Lee Campbell: 50 Minuten Regen 359 Euro

Die Idee dieser Zukunft gefällt mir gut: Eine Wettermaschine könnte den Klimawandel regulieren. Nur leider, und das gefällt mir natürlich nicht, haben kapitalistische Mechanismen dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. In einem langen Monolog wird die Geschichte der Wettermaschine präsentiert. Das liest sich erst ganz launig, ist mir dann aber deutlich zu lang, zumal sich keinerlei Handlung oder Wendung ergibt.

Der Text ist durch Sonderzeichen, die statt Buchstaben verwendet werden, gelungen verfremdet. Das hat mich zunächst begeistert, allerdings nutzte es sich dann ab und ergab auch keinen für mich erkennbaren Sinn. Schade, die Idee fand ich richtig grandios.

Christian Endres: Die Straße der Bienen

In der Zukunft werden Bienen für Bestäubungsarbeit vermietet. Die namenlose Hauptfigur des Textes fährt einen Bienentruck, der von einer bewaffneten Eskorte begleitet wird, denn Bienen sind wertvoll und kaum jemand kann sie sich leisten. Kein Wunder dass der Truck auf Personen trifft, die um ein Überlassen der Bienen bitten. Sie werden brutal abgewehrt. Später gibt es ein Unwetter – Personen sterben. Dann wird der Truck doch von Widersachern überrannt. Am Ende steht eine Entscheidung, die offenbleibt.

Der angenehm phrasenarme Text in lakonischer Sprache erzählt nicht nur von den äußeren Widrigkeiten, sondern auch von der Beziehung der Hauptfigur zu Gitta, der Leiterin der Schutztruppe. Die Frage, warum er mit dieser brutalen Frau zusammen ist und sich von ihr fortwährend entwerten lässt, stellt die Mechanikerin und Freundin des Protas im Text – und ich stelle sie mir beim Lesen auch. Der Text liefert darauf keine Antwort und hat auch sonst ein offenes Ende, das ich in diesem Fall goutiere. Allerdings stört es mich dann doch gewaltig, dass die Hauptfigur so blass bleibt und es ihr gar nichts auszumachen scheint, von der eigenen Geliebten mit dem Tod bedroht zu werden. Trotzdem ist dieser Text für mich kurzweilig zu lesen.

Marcus Hammerschmitt: In der Trockenzeit

Rolf muss seine Mutter in den Trockenschlaf legen, denn das Wasser reicht nicht für alle. Mit der konservierten Frau zu leben, ist gruselig, kommt einem aber nicht so richtig nahe. Ich verstehe nicht, wie es Rolf damit geht und welche Beziehung er zu seiner Mutter hat. Warum leben die beiden zusammen?

Rolf verliebt sich in eine Frau, die mir irgendwie gruselig erscheint, ohne dass ich recht festmachen kann, warum. Rolf scheint ihr sehr schnell zu vertrauen, dann passiert ein Einbruch und er muss als Strafe in den Trockenschlaf.

Obwohl sich der Text gut lesen lässt, entlockt er mir nur ein Schulterzucken. Er wirft zahlreiche Fragen auf (wer ist da warum eingebrochen? Warum wird Rolf verurteilt? Ist die neue Freundin ihm wirklich wohlgesinnt?), aber keine davon wird beantwortet. Alle Figuren und Beziehungen bleiben vage, das ist einerseits gut gemacht, andererseits aber doch sehr unbefriedigend, wenn mensch, wie ich, Figurennähe liebt.

Pia Marie Hegmann: Zwei Grad

Abwechselnd aus der Sicht einer Mutter und ihrer Tochter erfahren wir vom Leben 2050 in Deutschland. Die Mutter arbeitet zu viel und es reicht gerade so für das Nötigste. Die pubertierende Tochter demonstriert gegen den Klimawandel und wird nicht gehört. Im Newsticker erfahren wir zwischendurch von zunehmenden Katastrophen. Als böser Gegenspieler wird der reiche Bruder der Mutter aufgestellt, der sich dekadenterweise einen Hund hält und viel Platz hat, während die Familie beengt wohnt, was sich zuspitzt, als sie eine Geflüchtete aus Italien aufnimmt.

Der Text ist flüssig geschrieben, ihm fehlt aber jeglicher Spannungsbogen, so dass er vor sich hin plätschert. Inhaltlich ist “die bösen Reichen” auch nicht wirklich eine originelle Aussage.

Uwe Hermann: Das Amt für Bürgererziehung

Ein Mann wird durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes vom Fußballschauen abgehalten und zwangsweise in einen Energiespartarif gestuft. Um diesen zu umgehen, muss er Schulungen besuchen. Dort trifft er seine halbe Nachbarschaft. Auf dem Weg zum gemeinsamen Fußballschauen gegen die Auflagen des Amtes kommen alle zusammen.

Der Text nimmt sich offensichtlich nicht ernst. Er ist unterhaltsam, hat aber einige Längen und ein paar verquere Sätze, bei denen das Lektorat versagt hat. Auffällig ist auch das altmodische Geschlechtsrollenbild, bei dem die Frau nur als nerviges Ärgernis gilt und es dem Mann am liebsten ist, wenn er ihr nicht begegnen muss.

Lilli Hochstadt: Wir sind die Zukunft

Ein Kind mit den Namen Zwei lebt in einer durch und durch dystopischen Welt voll Gewalt und Hunger. Sie schleppt sich durch die Tage und hofft auf eine Zukunft, die nie kommt.

Der Autorin gelingt es gut, die bedrückende Stimmung einzufangen. Vergeblich hoffte ich auf Erklärung dieser merkwürdigen Welt und auf einen Lichtblick. Eine wirkliche Handlung gibt es nicht, man folgt Zwei durch die Tage, Spannung entsteht nur durch die Hoffnung auf Besserung. Die Geschichte endet noch düsterer als sie beginnt, ohne dass ich den Sinn dahinter verstehen kann. Einigermaßen enttäuschend, wenn auch gut gemacht.

Yasmin Huray: 2050 Schicksalsjahr der Menschheit

Dieser Text fällt aufgrund seiner stilistischen Mängel aus der bisherigen Sammlung heraus: Infodumpblöcke, zahlreiche Phrasen und Redundanzen, ein blasser Prota, peinliche Dialoge. Angesichts der Länge habe ich ihn abgebrochen. Die Autorin ist jung (18), allerdings enthält das Buch einige gute Texte wesentlich jüngerer Autor*innen.

Michael Jahn-Awe: Der Lufthändler

Ein Sauerstoffhändler erwacht, weil die Sauerstoffzufuhr zu seiner winzigen Wohnung abgestellt wurde. Wir folgen ihm durch seinen Tag, an dem er bangen muss, zu überleben.

Die durchweg düstere Welt ist eindringlich beschrieben, aber mittlerweile bin ich doch arg genervt von diesen Welten, in denen die Menschen einander bedrohen und ausnehmen, um selbst zu überleben, sodass ich den Text nicht genießen kann. Das ist aber eher ein Problem der Textzusammenstellung und meiner eigenen Vorliebe als des individuellen Textes.

Meike Liang: goldschnittleben

In Utopia leben die Menschen in Kuppeln. Ihr Leben ist minütlich vorbestimmt. Wir folgen Dariah, die mit ihrem Bruder spielt und zur Schule geht, und versuchen, uns diese Welt zusammenzusetzen. Leider funktioniert das nicht, zu viele Dinge ergeben keinen Sinn: Wenn Energie knapp ist, warum sollten die Kuppeln verschoben werden? Warum werden soziale Verbindungen zerrissen? Was ist mit Dariahs Bruder, der krank scheint? Warum bekommt man kein Wasser, wenn man es nicht abholen kann? Und warum gibt es ein Leben im Minutentakt? Ganz davon abgesehen ist es unglaubwürdig, dass Darias Schwester drei Jahre in völliger Isolation verbracht hat, ohne dass dies massive psychische Folgen hatte.

Der Text beginnt wirklich gelungen und nah an der Prota, er vermittelt gekonnt die ständige Angst, bei einem Vergehen erwischt zu werden. Auf den letzten Seiten wandelt er sich jedoch zu einem uneleganten Infodump mit erhobenem Zeigefinger, der trotzdem fast nichts erklärt. Das Ende schließt die Geschichte nicht wirklich ab, der Spannungsbogen um den Bruder, mit dem der Text beginnt, bleibt in der Luft hängen. Auch das hätte ein gutes Lektorat sehen sollen – dann wäre es ein besserer Text geworden.

Janika Rehak: Nordmeer-Delfine

Leif lebt mit seiner Großmutter am Strand und arbeitet als Müllskipper: Er fischt Dinge aus der inzwischen toten Nordsee, um sie zu verkaufen: „Plastikmüll wurde damals noch extra hergestellt, um ihn als Spielzeug zu benutzen.” In der Nordsee schwimmt so viel Gift, dass Leif gelegentlich halluziniert, Wirklichkeit und Traum vermischen sich, was Rehak eindrücklich beschreibt. Sehr berührend ist auch die Freundschaft zwischen Leif, Tim und Hedy, die sich in einer zerstörten Welt gegenseitig Anker sind. Als diese Anker verschwinden, gibt auch Leif auf.

Ein sehr trauriger, berührender, sprachlich schöner Text, der eindrücklich und doch humorvoll beschreibt, was passieren könnte, wenn wir uns nicht kümmern. Und der dabei fast ganz ohne erhobenen Zeigefinger auskommt. Mein Favoritentext in dieser Anthologie!

Nelli Rieger: Die Boxenwelt

In dieser Zukunft leben die Menschen in isolierten Boxen und kontrollieren die Gedanken des jeweiligen Nachbarn. Das Ganze wird hölzern beschrieben und erscheint inkonsistent und sinnlos: Wie kann in einer solchen Box etwas wachsen? Und wieso sollten Menschen in Boxen leben? Fantasie ist verboten, aber ein Mädchen träumt trotzdem.

Das fand ich so langweilig, dass ich es abgebrochen habe.

Antonia Ring: Vertrieben

Voller Phrasen folgen wir dem Alltag eines Schulkindes, erfahren, was es isst und wie es Bus fährt. Diesen Text fand ich so langweilig, dass ich ihn abgebrochen habe.

Margit Stein: Ökoterroristinnen und Ökoterroristen 2050

Aus allwissender Perspektive wird eine Gerichtsverhandlung beschrieben. Verhandelt wird eine Straftat, bei der zwei Ökoterrorist*innen zu Halloween verkleidet in das Haus eines Industriellenehepaars gelassen wurde. Während der Verhandlung widersprechen sich die Zeug*innen, die Verhandlung endet mit einem Freispruch für die Terrorist*innen und der Verurteilung der Industriellen zu ökologischem Handeln.

Der Text liest sich im Wesentlichen klamaukig, es werden reihum für fast alle Beteiligten pejorative Beschreibungen verwendet, die es mir schwer machten, das zu lesen, da so einige Ismen reproduziert werden. Da gibt es “ein Männlein mit Halbglatze” und einen “nikolausartigen Staatsanwalt” usw. Der Sprachstil wechselt von Klamauk zu Ernst und wieder zurück. Wahrscheinlich gibt es Leute, die das lustig finden, und das Zusammensortieren des Vorfalls ist auch ganz gut gemacht; mich konnte der Text trotzdem nicht einfangen.

Kaja Struwe: Es liegt an uns – Poetry Slam

Dieses pädagogische, rhythmisch holprige Gedicht mit erhobenem Zeigefinger konnte mich nicht wirklich mitnehmen.

Emilia Theisen: 2050 – Du kommst nicht weg

Eine Person wird verhört. Sie soll verraten, wohin andere (ihre Freund*innen?) geflohen sind. Denn niemand möchte mehr in Deutschland bleiben und es wird viel aufgeboten, um die Leute einzusperren.

Die Handlung wird unterbrochen durch einen wütenden Einschub über die Frage nach 2050 bei gleichzeitiger Handlungsunfähigkeit und Verantwortungsübernahme im Jetzt. Auf mich wirkt dieser Einschub so authentisch, dass ich ihn gut goutieren kann: Er ist persönlich, nahbar und ernsthaft verzweifelt und berührt mich daher wesentlich mehr als der nach dem Einschub fortgeführte Text, in dem die Hauptfigur die Freund*innen nicht verrät.

Peter Thiers: Ein viel zu kleiner Auszug aus unserem Katalog

In Briefen der Geschäftsführerin eines Unternehmens an die Bevölkerung erfahren wir von ihren Versuchen, das Unternehmen auch gegen soziale und ökologische Bedürfnisse zu führen. Die Briefe sind dabei kurzweilig und absurd, erinnern an zahlreiche Berichte davon, wie für Neuansiedlungen und Arbeitsplätze Bäume gerodet und Umweltschäden in Kauf genommen werden. Die aus den Briefen ablesbare Geschichte ist nicht neu, aber kurzweilig und humorvoll erzählt, wobei mir das Lachen immer wieder im Halse stecken blieb, so bitterböse, wie das hier Erzählte ist.

Peter Turock: Die Ballade vom fossilen Kohlenstoff

Dieses gereimte Gedicht erzählt einen Abgesang auf fossile Brennstoffe. Immerhin stimmt es rhythmisch, wirkt aber sonst ziemlich pädagogisch, was mich nicht anspricht.

Burkhard Wetekam: Neuland

Mike fährt mit einem Schiff, um den Leiter eines Offshore-Windparks festzunehmen. Aber der Windpark hat sich inzwischen zu einem Lebensraum entwickelt und Mikes Schiff geht unter. Statt abzureisen, entscheidet er sich dafür, zu bleiben.

Der Text ist in einer leicht lesbaren Sprache mit Hang zum in Dialoge verpackten Infodump geschrieben. So erfahren wir, wie es möglich war, diesen neuen Staat zu errichten.

Es gelingt dem Text nicht wirklich, die Figuren lebendig zu machen, die meisten Geschehnisse werden behauptet und nicht gezeigt. Einige unmotivierte Zeitsprünge erschwerten mir außerdem das Lesen. Trotzdem mag ich die Idee eines neuen schwimmenden Staates, in dem einige utopische Ideen gelebt werden.

Helen Winter: Hands on

Eine Jugendliche demonstriert gegen einen Rohstoffkrieg, obwohl sie resigniert ist. Aber im Gespräch mit einem alten Mann, der schon bei Fridays for Future demonstriert hat, erkennt sie, dass Nichtstun auch keine Alternative ist. Das ist eine niedliche kleine Geschichte, die leider streckenweise etwas hölzern daherkommt.

Die Geschichte, mit der alles begann:

Fritz Heidorn: Gehorche der Ordnung!

Die Hauptfigur dieses Textes ist eine Klimaaktivistin, die 2022 in den USA zu einhundert Jahren Kälteschlaf verurteilt wird. Als sie nach einhundert Jahren erweckt wird, ist der Klimawandel Tatsache, das Wissen über ihn aber nicht mehr bekannt. Sie wird wieder zur Aktivistin und erneut verurteilt.

Ich hielt die holprige Sprache dieses Textes zunächst für übersetzungsbedingt, wunderte mich aber über das rein weiße Figurenensemble und die klischeehaft erscheinende Sicht auf die Amish People. Also der Text eines jugendlichen Schreibanfängers? Der erhobene Zeigefinger und die überall präsente pädagogische Haltung des Textes sprechen dafür. Merkwürdig ist aber die Gegenüberstellung von „Religion” und „Wissenschaft” (in der „die Wissenschaft” als Allheilmittel gilt), die nicht zu meiner Erfahrung mit Jugendlichen passt.

Die Vita macht deutlich, dass der Autor im Alter meines Vaters ist und auf deutsch schreibt, und dass dieser Text offenbar einer der Grundsteine für den Wettbewerb war. Mich macht das etwas traurig, denn was ist das denn, dieses „wissenschaftliche Denken”? Ein Blick in die Weltgeschichte zeigt, dass auch im Namen von Wissenschaft so einige Gräueltaten verübt wurden und werden, und dass es immer schwierig ist, das eigene Weltbild als einzig wahren Maßstab zu setzen. Ganz davon abgesehen ist der Text literarisch alles andere als ein großer Wurf.

Gedanken der Jurymitglieder zum Wettbewerb zu Klima und Krise und Zukünften

Inés María Jiménez: Düstere Zukunft oder Hoffnungsvoller Morgen: Es liegt an uns!

Die Kinderbuchautorin erzählt davon, dass das Thema Klimawandel ihr am Herzen läge und sie beteiligt war, aus den letzten 23 von über 400 eingesandten Texten die Sieger zu küren. Mich würde ja interessieren, wer wie die Vorauswahl getroffen hat.

Jiménez ist bedrückt von der Dystopie der Texte der Jugendlichen und benennt deutlich den pädagogischen Anspruch des Buches und des Preises: Es soll aufgerüttelt werden.

Katharina Bendicen & Sven J. Olssen: Briefwechsel

In kurzen, angenehm zu lesenden Briefen erzählen die beiden Schreibenden von ihrem Alltag und benennen Fragen zu persönlicher Verantwortung, Angst und der Suche nach Zuversicht, die wir uns wohl alle schon x Mal gestellt haben.

Simon Probst: Die Welt endet – und dann? Gedanken zu, Erzählen von den (Post)Apokalypsen in denen wir leben

Wow, das ist ein bereichernder Essay! Probst stellt dar, dass wir schon jetzt ständig mit apokalyptischen Erzählungen leben. Er stellt nicht nur dar, dass die Erde bereits mehrere Phänomene des Massenauststerbens hinter sich hat, sondern fragt auch danach, welche Apokalypsen wir erzählen und woraus sich diese speisen. Dabei weist er deutlich darauf hin, dass apokalyptische Erzählungen politisch sind, darin, wen sie wie ins Zentrum rücken und wer (mal wieder) vergessen wird. Und dass es nicht unwichtig ist, ob eine Geschichte Resignation befördert oder unsere Widerstandskraft stärkt. Komm an meine Brust, Simon Probst!

Lisa-Marie Reuter: Von Vergangenheiten und Zukünften

Sprachlich hat mich dieser Text sehr angesprochen. Er erzählt davon, wie ein Kinderbuch zu Umweltthemen in der Kindheit der Autorin Hoffnung und Handlungsfähigkeit verbreitet hat. Sie weist darauf hin, dass die Texte in dieser Anthologie sehr anders sind und fragt sich, ob sie trotzdem Hoffnung stiften können.

Anne Weiß: Mit dem Glücksdrachen am Schreibtisch. Wie wir besser über die Klimakrise schreiben

Hach, noch so eine Perle! Weiß legt dar, dass es nicht darum gehen kann, in der heutigen kapitalistischen Logik weiterzudenken, sondern sie im Denken zu überwinden. Sie zitiert Hartmut Rosa, der dazu auffordert, sich nicht nur damit zu beschäftigen, was wir lassen müssen, sondern uns zu fragen, womit wir in Resonanz gehen können. Was wir uns in der Zukunft wünschen. Also explizit auch Best-Case-Szenarien zu entwickeln und zu überlegen, was wir wirklich wollen und dazu zu stehen, es in Geschichten zu packen und so Mut zu machen. Yeah!

Kim Stanley Robinson: Die Zukunft der Utopie

Utopien sind bereits sehr alt, wie Robinson darstellt. Seiner Meinung nach haben sie eine große Wirkmacht, weil utopische Texte über das Jetzt und gleichzeitig über mögliche Zukünfte berichten. Robinson benennt hier besonders sozioökonomische Aspekte, den Mut, andere Wirtschaftssysteme zu denken und dann hoffentlich einen ersten Schritt in ihre Richtung zu ermöglichen, um unseren Planeten lebensfähig zu erhalten. Einen Planet B kann es für die Mehrheit der Menschen nicht geben. Auch diesen Essay empfinde ich als großen Zugewinn!

Fazit:

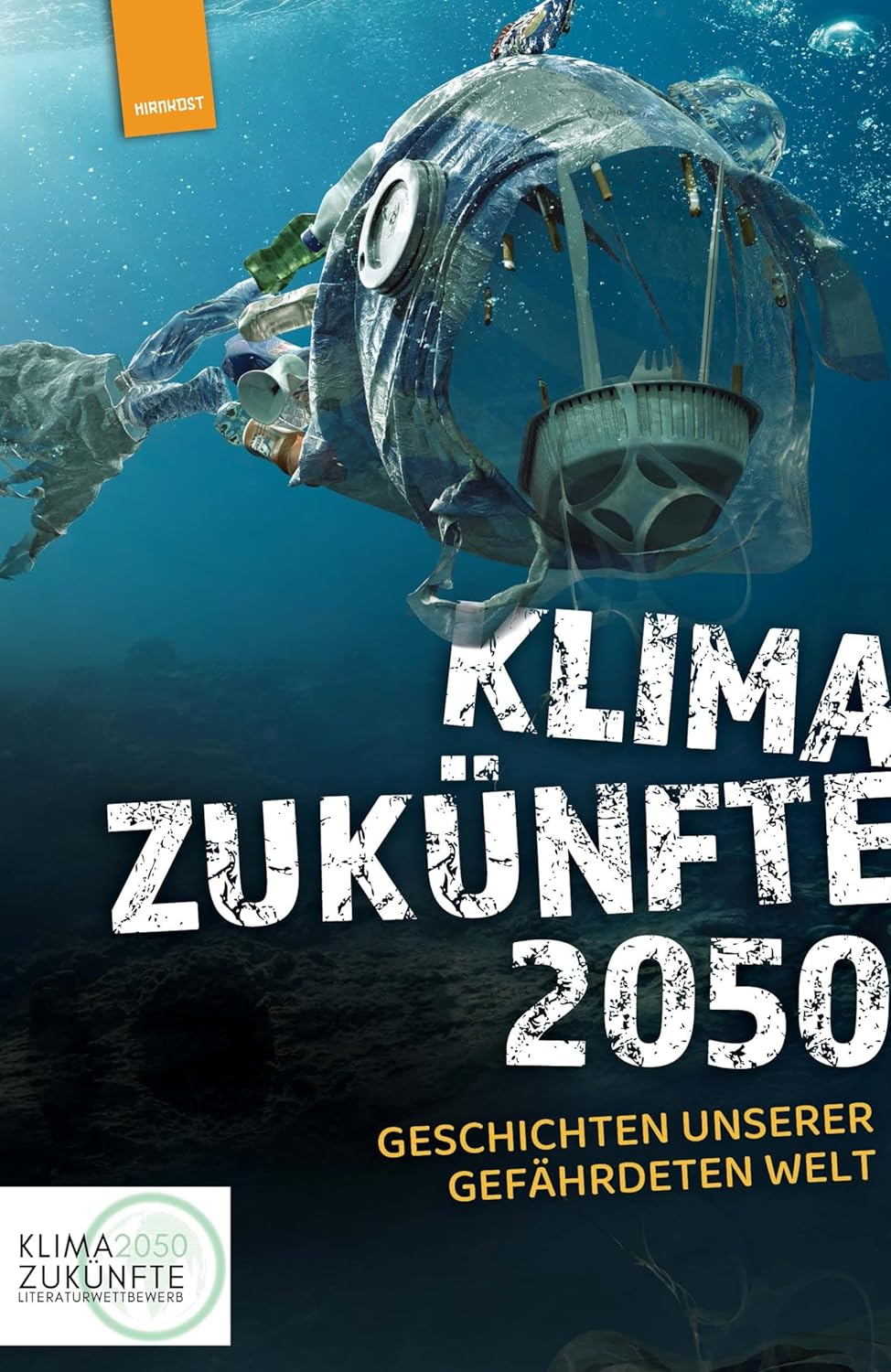

Rein optisch ist „Klimazukünfte 2050“ ein sehr ansprechendes Buch: Harteinband, Lesebändchen, Zweifarbdruck und ein gelungenes, auf mich handgemacht wirkendes Cover. Es zeigt ein fischartiges Wesen, das aus Abfall zu bestehen scheint und mich an einen Kurzfilm erinnert, den ich auf einer Ökokurzfilmnacht gesehen habe.

Zu Beginn nahm ich an, dass viele experimentelle Texte ausgewählt wurden, das revidiert sich aber nach den ersten Geschichten. Viele Texte wirken konventionell und auf mich als erfahrene Science-Fiction-Leserx reichlich bekannt. Auffällig ist, dass viele Texte plotarm daherkommen, es gibt viel Alltag 2050 mit slice-of-life-Charakter. Viele Texte sind im Präsens geschrieben und viele in der Ich-Perspektive. Obwohl die meisten Texte leicht lesbar sind, entstand in mir das Gefühl, dass bei der Auswahl die „richtige politische Botschaft” wichtiger war als die Qualität, was in mir eine Art trotzigen Unmut hervorrief: Ich habe das Gefühl, erzogen werden zu sollen, und da wusste schon Goethe, dass niemand das mag.

Leider machen die Texte wenig Mut: Fast alle schildern Dystopien, es herrschen menschenfeindliche Diktaturen vor, Menschen behandeln einander schlecht und werden zur Bedrohung füreinander. Es gibt keinen einzigen utopischen Text und nur in wenigen sind ermutigende soziale Beziehungen Thema. Der eine Text, in dem eine (irgendwie ein bisschen) utopische Gesellschaft existiert, berichtet von deren Bedrohung.

Auffällig ist auch, dass die Texte fast ausschließlich weiße Protagonist*innen ins Zentrum zu stellen scheinen. Rassifizierte Figuren sind selten, queere bis auf eine Ausnahme (Nordmeer-Delfine) nicht existent, auch wenn ein Text eine neue Entgenderung entwickelt (von der unklar ist, ob sie witzig oder ernst gemeint ist). Es herrschen Kleinfamilien und Hetero-Beziehungen vor, aber immerhin halten sich Sexismus und Rassismus in den Texten in Grenzen. 2050 herrschen, so scheint es, nach wie vor (dystopische) kapitalistische Wirtschaftssysteme, was mich angesichts des Themas erstaunt.

Auch die Reihung der Texte scheint mir wenig gelungen. Da es sich allem Anschein nach um eine einfache alphabetische Anordnung handelt, wurde die Reihenfolge dem Zufall überlassen.

Trotzdem habe ich einige der Texte sehr genossen. Die größten Perlen fand ich jedoch in den Essays am Ende in den Gedanken von Probst, Weiß und Robinson.

Mein Fazit fällt also durchwachsen aus und ich wünsche mir für die geplante Neuauflage mehr ermutigende, diverse und vor allem mehr durchdachte Texte.

Aufmachung: 2,5 von 3

Unterhaltung: 1,5 von 3

Textauswahl: 1,5 von 3

Originalität: 1,5 von 3

Diversität: 1 von 3

Tiefe der Thematik: 1,5 von 3

Gesamt: 9,5 von 18