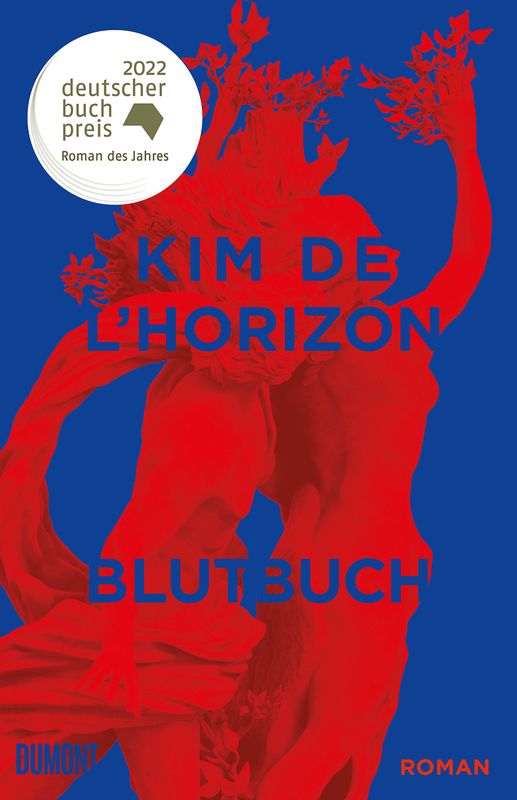

Kim de L’Horizon: Blutbuch. Dumont

intim und sprachgewaltig

Als dieses Buch den Deutschen Buchpreis 2022 gewann, war Autorj Kim de L’Horizon in aller Munde. Ich las zunächst Interviews mit Kim und fand die geäußerten Sichtweisen interessant. Also kaufte ich mir das Buch.

Als dieses Buch den Deutschen Buchpreis 2022 gewann, war Autorj Kim de L’Horizon in aller Munde. Ich las zunächst Interviews mit Kim und fand die geäußerten Sichtweisen interessant. Also kaufte ich mir das Buch.

Was mir zuerst auffiel, war die Sprache. Sie fließt schnell, ist lyrisch anmutend, dicht, scheint irgendwie immer schneller zu sein, als ich lesen kann. Der Text zog mich rasch in seinen Bann, vor allem wegen dieser Sprache, aber auch wegen des Inhalts: Eine Person, die dem Namen nach mit Kim de L’Horizon identisch ist, sucht nach der eigenen Biografie, den eigenen Wurzeln und versucht, so zumindest meine Interpretation, sich darüber selbst zu erschließen. Ich empfand den Text, auf dem zwar Roman steht, der aber keinen klassischen Formen folgt und auch keinen Spannungsbogen im klassischen Sinne hat, als psychoanalytisch in seiner Suche nach dem Verschwiegenen, dem Nicht-Aussprechbaren, dem Tabuisierten. Kim geht dabei den intergenerationalen Traumata nach, dem körperlich eingeschriebenem Schmerz, der, so meine Interpretation, sich auch in Kims schwierigem Verhältnis zum eigenen Körper äußert.

Kim schreibt von einem Ich, von dem für mich unklar bleibt, ob es mit Autorj-Kim identisch ist oder nicht. Autorj-Kim treibt die Verschleierung an dieser Stelle auf die Spitze, indem in den biografischen Angaben als Geburtsort „Gethen“ und als -jahr 2666 angeben ist: Es könnten die von Hauptperson Kim sein, müssen aber natürlich nicht. Spannend für mich ist natürlich der Verweis auf Science Fiction. Gethen ist ein Planet in „The Left Hand of Darkness“ von Ursula K. Le Guin, einer Autorin, die mich sehr beeinflusst hat und die schon 1969 eine Gesellschaft geschildert hat, in der Geschlecht irrelevant ist. Mit „2666“ konnte ich nichts anfangen, aber eine Google-Suche ergibt, dass es der Titel des letzten Romans des chilenischen Autors Robert Bolano ist, der, ebenso wie das „Blutbuch“ fünf Kapitel hat und offenbar begeistert aufgenommen wurde.

Die Hauptfigur von „Blutbuch“, Kim, ist in der Schweiz geboren und sie geht in fünf Kapiteln der Familiengeschichte nach. Da ist zunächst die Großmutter, angelehnt an den regionalen Dialekt Großmeer genannt (nach mére, französisch für Mutter), eine Frau, die zuallererst hart gegen sich selbst scheint. Der Roman ist zu einem großen Teil als Brief an die Großmutter formuliert, wobei das Schreiben nötig wird, weil Sprechen nicht möglich ist: „Ich schreibe dir, weil ich – wie Meer und du – nicht über die Dinge sprechen kann, die mich wirklich beschäftigen, ich schreibe dir, weil: Solange ich schreibe, spreche ich zwar nicht, aber ich schweige auch nicht.“ Es geht darum, einen Zyklus des Schweigens zu unterbrechen „weil ich gewisse Dinge nicht mehr fortsetzen will“ (beides S. 32), sich die eigene Geschichte anzueignen.

Im zweiten Kapitel nähert sich Kim dann der Mutter, wobei diese noch schwerer fassbar ist als die Großmutter. Ich fand diesen Teil schwerer lesbar, assoziativer und schwieriger zu interpretieren. Die Mutter steht auch im Buch im Schatten der Großmutter. Kapitel drei nähert sich dann dem im Titel des Buches benannten Baum, der Blutbuche, die der Urgroßvater bei Geburt der Großmutter gepflanzt hat. Kim geht der Geschichte dieses Baumes nach und stößt dabei auf klassistische und nationalistische Erzählungen deutscher Park- und Gartengestaltung, von denen unklar bleibt, ob sie sich dem Urgroßvater nähern, für den die Blutbuche steht, oder ob die Fantasien von und über ihn nicht haltbar sind. Mir erscheint es, als würde Kim sich hier vom eigentlichen Thema entfernen und sich gleichzeitig über Umwege („wie wird eigene Geschichte nationalistisch verbrämt erzählt?) wieder annähern. Diese Annäherung über Umwege geht im nächsten Kapitel weiter: Auf einer Ebene erzählt Kim hier von dem eigenen Versuch, der dementen Großmutter nahezukommen, auf einer anderen Ebene liest Kim von der Mutter ausgearbeitete Biografien von Ahninnen. Beides ist, wie im letzten Kapitel verraten wird, fiktiv. Der Titel des Kapitels „Die Suche nach Rosmarie“ verweist auf die, die fehlt: Eine ältere Schwester der Großmutter, die als Kind starb und deren Namen die Großmutter trägt. Hier wird die Frage des Gemeint-Seins aufgeworfen: Die „eigentliche“ Rosmarie ist abwesend, fast nie Thema, eine Leerstelle, die in ihrer Präsenz fast aufdringlich ist, sich in das Leben der Nachfolgenden einschreibt: „Und vielleicht ist dieser ganze Text, diese ganze Schreibbewegung ein Platzhalter, das Erschaffen eines Ortes, an dem diese Leere endlich einen Raum bekommt. Kein Text, sondern ein Platz, auf dem steht: „Hier ist etwas, das sich nicht sagen lässt.“ Was nicht dasselbe ist wie schweigen.“ (S. 246) In Kims literarischer Herangehensweise an dieses Fehlende finde ich mich sehr wieder: Manchmal erlaubt das Fiktive mehr Annäherung an die Wahrheit als das Realistische: „Wie sehen Texte aus, wenn ich ebenso Teil der Welt bin wie die Texte, wenn ich keinen Punkt ausserhalb (sic!) von Text und Welt habe, aus dem ich, alles überblicken könnend, sie durchleuchte? Ich glaube nicht an die Menschen als souveräne Agent*innen.“ (S. 155).

Immer wieder geht es in Kims Text auch um Sexualität. Kim beschreibt die Treffen mit schwulen Männern, oft gewalttätig und bemächtigend erscheinende Akte, dann wieder große Intimität und Zärtlichkeit. In mir haben diese Schilderungen eine Mischung widersprüchlicher Gefühle hervorgerufen, von Ekel, über voyeuristische Neugier, hin zu Mitgefühl, Trauer und Wut war fast alles dabei. Kim schreibt dazu: „Ich tue, was ich immer tue, wenn ich etwas nicht ertrage: Ich schlafe mit der nächstbesten Person.“ (S. 209) Mir scheint es, als gehe es hier auf mehreren Ebenen um die Suche nach Nähe, um das gleichzeitige Scheitern daran; um Versuche, sich des eigenen Körpers und anderer Körper zu bemächtigen und das gleichzeitige Herstellen von Ohnmacht.

Im letzten Kapitel geht Kim wieder zur Briefform über, diesmal unmittelbarer, mit Anrede, aber immer ohne Abschied. Kim wechselt zum Englischen, weil eine weitere Verfremdung nötig ist (deutsche Übersetzungen der englischen Briefe sind im letzten Teil des Buches abgedruckt) und hier gibt es dann eine Verbindung zu Ursula K. Le Guin und Science-Fiction: Dina, eine Freundin von Kim, referiert über die „carrier bag theory of evolution“, eine anthropologische Theorie, die Le Guin verbreitet hat, und die davon ausgeht, dass die ersten Objekte, die Menschen geschaffen haben, Behälter waren, um gesammelte Nahrung zu transportieren und frisch zu halten und dass damit die Sammlerinnen die zentralen Nahrungsquellen unserer Ahn*innen zur Verfügung stellten. Ausgehend von dieser Idee lassen sich Geschichten über die Ursprünge der Menschheit anders erzählen und so schließt sich der Kreis hin zu Kims Frage nach dem eigenen Ursprung.

Insgesamt bleibt ein Buch, das mich emotional bewegt hat. Das „Blutbuch“ hat in den meisten Teilen nicht wirklich eine Handlung, die Spannung ergibt sich eher aus der Suche, dem Sich-Einlassen auf Assoziationsketten und eigene Sprache, dem Nachdenken über den Schreibprozess als solchem. Die Stärke des Textes liegt meines Erachtens in der sprachlichen Genauigkeit und der emotionalen Unmittelbarkeit.

Unterhaltung: 1,5 von 3

Sprache/Stil: 3 von 3

Spannung: 1,5 von 3

Charaktere/Beziehungen: 3 von 3

Originalität: 3 von 3

Tiefe der Thematik: 3 von 3

Weltenbau: irrelevant

Gesamt: 15 von 18